L'archéologie et notre histoire (1ère partie)

Dans cette section, je vais vous parler de ce que signifie l'archéologie, et les principales découvertes qui ont été faites lors de fouilles archéologiques à travers les époques. Mais avant cela, je vais rapidement revenir sur son histoire afin de mieux comprendre où elle se situe dans le cadre académique. Dans la 2ème partie, j'aborderais le sujet des anciennes civilisations et de l'archéologie alternative.

L'archéologie: Qu'est-ce que c'est ?

Selon moi, la définition qui conviendrait le mieux pour expliquer ce qu'est l'archéologie est la suivante: "l'archéologie est une science et une pratique permettant de mieux comprendre le rôle de l'homme à travers les époques à l'aide des divers objets et monuments retrouvés par les archéologues au cours de fouilles archéologiques". Une autre définition que je trouve intéressante, est celle proposée par le site SCIENCE&VIE, qui dit que "l'archéologie est à la fois une discipline scientifique et une science humaine qui recueille et analyse les vestiges de materiaux humains afin d'étudier l'activité et les civilisations humaines".

Il ne faut toutefois pas confondre l'archéologie avec l'anthropologie ou la paléontologie. L'anthropologie est une discipline affiliée à l'archéologie, qui s'occupe d'étudier et d'examiner les ossements humains afin de déterminer l'apparence physique de l'être à qui ils ont appartenu. La paléontologie s'occupe quant à elle de recueillir les fossiles d'anciennes espèces animales disparues, d'essayer de reconstituer leur apparence physique (notamment à l'aide de logiciels 3D) et d'analyser les potentiels échantillons d'ADN retrouvés sur le site archéologique pour les associer à une époque historique: préhistoire, protohistoire, antiquité, moyen-âge, etc... Bien souvent, un archéologue et un anthropologue sont présents ensemble au cours des fouilles archéologiques. Il y a également sur place un géologue, qui s'occupe d'étudier les strates du sol afin de déterminer l'environnement dans lequel a vécu un végétaux, un animal ou une personne lors d'une période donné.

Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que représente l'archéologie, il est temps de revenir sur les plus grandes découvertes qui ont jalonné son histoire.

Archéologie antique et médiévale

Pour trouver la trace de documents attestant d'une recherche archéologique organisée, il nous faut au moins remonter au IIIème millénaire avant Jésus Christ (3000 ans av. J-C). Pendant ces périodes reculées, les scribes mésopotamiens et égyptiens s'attelaient à restaurer leurs statues et monuments afin de consolider le pouvoir de leur souverain. Il est important de spécifier ici, que l'archéologie comprend une branche de restauration qui permet de réparer ce qui a été endommagé auparavant. L'objectif étant, bien sûr, de faire en sorte à ce que cela reprenne sa forme d'antan.

Du côté de l'Orient, et plus particulièrement en Chine, les savants chinois prenaient un certain temps à étudier la forme et les inscriptions laissées sur des vases rituels afin d'en déterminer l'origine. Les historiens font remonter ces informations au moins au 1er millénaire avant notre ère.

D'après les traditions orales d'Océanie et d'Afrique, les autoctones avaient pour habitude de se servir des relevés effectués sur d'anciennes reliques pour venir apporter des éléments crédibles à leur discours, quand ils s'expriment en public devant leur tribu.

Pour ce qui est de l'Europe, il fallut attendre le Vème siècle av. J-C. C'est à cette époque que Thucydide, politicien et historien grec, nous fait part d'un récit dans lequel il explique la découverte d'anciennes tombes dans son pays. En les observant attentivement, lui et son équipe ont établi un lien entre ces tombes funéraires et des pirates venant de Carie (une ancienne région ottomane, localisée de nos jours au sud-ouest de la Turquie). Ils en sont arrivé à cette conclusion après avoir retrouvé des armes à leur côté faisant penser à celles que portaient ces pirates. Cette première découverte déclencha un vif intérêt parmi la population et de nombreux archéologues amateurs commencèrent à mener leur propre fouille en apportant leur materiel avec eux. Ainsi, entre le Vème siècle av. J-C et le XVème siècle, de nombreuses personnes se mirent à creuser un peu partout pour dénicher des artéfacts afin de les collectionner ou de les revendre plus tard à des marchands pour en tirer bénéfice. C'est à partir de cette pratique que les antiquaires apparurent. Dans cette période marquée par l'emprise de l'Eglise sur la population profane, les prêtres et les fidèles collectionnèrent et conservèrent des vestiges de civilisations antérieures dans le but de légitimer les actions menées par les autorités religieuses gouvernantes. Il y a aussi de nombreuses preuves concrètes qui nous montrent que des fragments de temples appartenant à d'autres civilisations ont été récupérés puis disposés à certains endroits précis dans l'architecture d'une église, d'une basilique ou d'une cathédrale afin d'inverser leur symbolisme ou d'en détourner la signification.

Archéologie baroque

A la Renaissance du XVème siècle, un humaniste, épigraphiste et voyageur italien du nom de Cyriaque d'Ancône, invente la pratique de l'archéologie moderne. Sa méthode était assez simple: voyager dans un pays, se rendre sur un site archéologique pour y effectuer des fouilles, copier des textes inconnus inscrits sur des monuments pour ensuite les traduire afin de savoir à quelle époque leur construction remonte. Enfin, quand il rentrait d'un de ses voyages en Italie, en Grèce ou en Turquie, il transmettait les objets découverts à des "cabinets de curiosité" (ancêtres des musées). Il a principalement concentré ses recherches autour de la Grèce, ce qui lui a permit de redécouvrir un grand nombre d'anciens temples hellénistiques. Il fut aussi la première personne à gravir la grande pyramide (1440) et à rapporter son existence en Europe, accompagné de la connaissance des hiéroglyphes. Les archéologues lui donnèrent l'épithète de "père de l'archéologie" pour ce qu'il accomplît au cours de sa vie. A cette même époque apparut ce qu'on appelle le "dessin archéologique". L'avantage de cette technique, est qu'elle permit aux archéologues ayant voyagé quelque part, de faire une représentation visuelle de ce qu'ils ne pouvaient pas rapporter avec eux: des temples, des pyramides ou d'autres structures massives.

En Scandinavie, l'archéologie est un domaine qui intéressa grandement les familles royales, ce qui les amenèrent à créer un grand nombre de cabinets de curiosité afin que les archéologues puissent exposer librement leurs découvertes au public. Leur objectif était simple: arriver à mieux comprendre leur histoire à travers ces objets et monuments anciens. Au XVIème siècle, Olaus Magnus publie le premier traité regroupant une description historique, géographique et ethnographique d'un ensemble de population. Vers la fin de ce siècle, un autre érudit scandinave du nom de Johan Bure crée la première entreprise professionnelle archéologique. Au XVIIème siècle, le collectionneur danois Ole Worm publie l'ouvrage Danicorum Monumentorum Libri Sex qui simplifia la classification des objets et permit de mieux comprendre la méthodologie à employer sur le terrain quand on analyse un objet. Enfin, au XIXème siècle, le conservateur danois Christian Jürgensen Thomsen établit le système de classification d'objets préhistoriques en trois périodes encore utilisé de nos jours: Age de Pierre, Age du Bronze, et Age du Fer.

En France, les premiers espaces qui furent construits pour abriter l'ensemble des artéfacts récupérés lors de fouilles archéologiques sont: le Cabinet des Rois de France (1633) et l'académie des inscriptions et des belles lettres (1663).

Archéologie moderne

Un regain d'intérêt important pour l'archéologie se produisit au XVIIIème siècle, quand les vestiges de la ville de Pompei furent fouillés à de nombreuses reprises par des équipes d'archéologues. Cette campagne de fouilles mis à jour une vaste quantité de reliques et de corps humains qui permit de retracer étape par étape les évènements funestes ayant mené à la destruction de la ville et à la mort de ses habitants.

Au XIXème siècle, de nombreuses choses se produisirent. Tout d'abord, en France, l'archéologie prit un autre statut et devint un sujet d'intérêt national. Les historiens se rendirent compte de l'importance que revêtait l'archéologie en terme de reliques et de monuments. C'était grâce à cette discipline qu'avait pu être effectué la chronologie de notre histoire. Pour la promouvoir, les historiens décidèrent d'inventer le terme d'"antiquités nationales" afin de rapprocher l'archéologie avec l'histoire de notre pays. C'est ainsi que les objets entreposés dans les cabinets de curiosité furent transférés dans des musées. Les musées remplacèrent alors les cabinets de curiosité qui disparurent complètement.

Toujours au XIXème siècle, l'archéologue italien Giuseppe Fiorelli provoqua des changements majeurs dans l'organisation des fouilles archéologiques. Tout d'abord, pour éviter la déterioration ou la destruction malencontreuse et involontaire des objets déterrés ou ensablés, il mit en place un décapage horizontal. De cette façon, la prise de risque était minimum. En outre, cela lui permit de développer le moulage et les plâtres. Enfin, il scinda la zone de recherche en neuf régions afin de faciliter la communication au sein de l'équipe archéologique et de pouvoir s'adapter plus rapidement quand cela est nécessaire. En outre, les personnes qui se rendaient régulièrement sur les sites de fouille étaient celles qui avaient les moyens pour se déplacer et de séjourner pendant de longues périodes hors de chez eux. On retrouvait donc souvent des diplomates, des officiers de l'armée, des espions ou encore de riches hommes d'affaire qui rapportaient leurs découvertes dans leur pays pour les afficher dans des musées ou les entreposer dans leur collection privée.

Ce n'est qu'à partir du XXème et du XXIème siècle, que les équipes archéologiques se constituèrent principalement de bénévoles et de personnes passionnées par l'archéologie, ces derniers ayant suivi des études dans le domaine pour en faire leur métier. Pendant cette période, l'archéologie s'est aussi portée sur la protection et la prévention du patrimoine culturel. L'objectif principal est de systématiquement vérifier avant l'aménagement d'une route, d'une autoroute, d'un centre commercial ou de tout autre structure de grande envergure, que la surface qu'ils vont creuser ne se trouve pas sur un ancien site archéologique. Dans un autre contexte, lié à la prévention du patrimoine culturel, une réunion du haut conseil archéologique a été organisé, en février 2009, pour déterminer la cause d'une prolifération de champignons au sein de la grotte de Lascaux. Les membres du conseil se sont alors concertés et en sont finalement arrivé à la conclusion que c'était les touristes qui généraient ces champignons. Il a donc été décidé de limiter le temps de visite de cette grotte à 200 heures par an pour le public.

Pour conclure cette partie historique, la fameuse datation au carbone 14, qui est maintenant une référence mondiale en termes de datation d'objets, a été inventé dans les années 50. Il est néanmoins important d'ajouter qu'elle s'occupe principalement d'observer la dégradation d'un organisme vivant au fur et à mesure du temps. Ainsi, elle est complètement inutile pour examiner des temples, des pyramides ou toute autre formation rocheuse que ce soit. Par exemple, l'estimation de l'âge des pyramides n'a été établi qu'à partir d'un "cartouche rouge", peint à l'intérieur de la pyramide, attribuant sa construction au roi Khéops. Les égyptologues, connaissant sa durée et sa période de règne, n'eurent aucune difficulté à déterminer quand la pyramide fut construite. Mais, comme je l'expliquerai dans la seconde partie, beaucoup de controverses entourent la construction de la Grande Pyramide.

Les plus grandes découvertes archéologiques de toute l'histoire

I | L'Egypte Antique

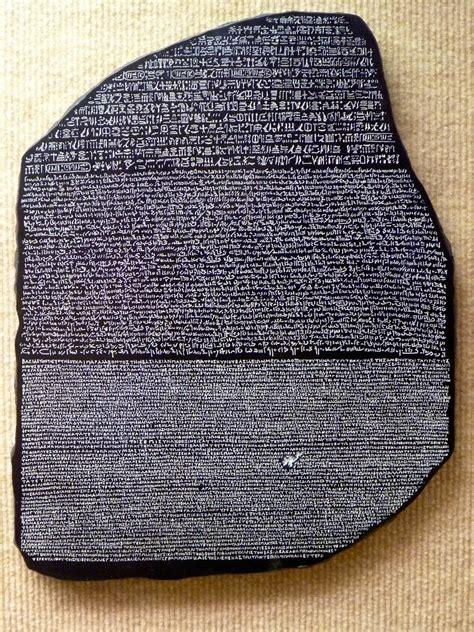

La pierre de Rosette, ville de Rosette (1799):

Le 15 juillet 1799, un soldat français de l'armée de Napoléon Bonaparte, parti dans une expédition en Egypte, remarque parmi les débris des soubassements de la ville de Rosette, une pierre étrange aux multiples écritures. Cette pierre est faite en granite et est un fragment de stèle de l'époque ptolémaïque comportant trois écritures distinctes. Après une défaite au combat contre l'empire britannique, les français remirent cette pierre aux anglais, qui l'exposèrent ensuite au British Museum de Londres. La pierre s'y trouve toujours actuellement. Peu de temps après son installation dans le grand musée anglais, de nombreux savants vinrent à s'intéresser de près à cette pierre. Les connaisseurs se rendirent compte qu'elle pourrait leur permettre de déchiffrer l'écriture hiéroglyphique, encore inconnue à cette époque. Une sorte de concours fut alors lancé entre deux hommes spécialisés en langue ancienne afin de déchiffrer ce joyau. Le premier homme était un anglais appelé Thomas Young et le second homme un français du nom de Jean-François Champollion. Ces deux hommes découvrirent alors à tour de rôle que les trois écritures inscrites sur la pierre sont le grec, le démotique et le hiéroglyphe. Ce fut finalement le linguiste français qui déchiffra en premier les hiéroglyphes et qui nous transmit la plupart des connaissances que l'on a aujourd'hui sur l'écriture hiéroglyphique.

Le temple d'Abou Simbel, ville d'Abou Simbel (1813):

Le 22 mars 1813, l'historien suisse Jean-Louis Burckhardt tombe par hasard devant la façade ensablée du temple, alors qu'il était venu visiter un autre temple situé à proximité. A ce moment-là, seules les quatre têtes des statues à l'effigie de Ramses II étaient visibles. Quatre ans plus tard, le 1er août 1817, c'est finalement l'aventurier italien Giovanni Battista Belzoni et son équipe qui retirèrent le sable restant et parvinrent à ouvrir le temple. Les archéologues pensent que son édification aurait duré 20 ans et aurait été consacré au pharaon Ramses II. Un autre temple situé juste à côté est dédié à la femme du pharaon, Néfertari.

Le tombeau de Gournah, village de Gournah (1871):

En 1871, deux frères vivant à Gournah (rive ouest du Nil) et cherchant une chèvre égarée, s'arrétêrent devant une ouverture qui menait jusqu'à un tombeau. A l'intérieur, ils découvrirent une quarantaine de momies disséminées dans 144 tombes ! 10 ans plus tard, l'archéologue professionnel allemand Emile Charles Albert Brugsch vint sur les lieux pour établir un inventaire. Il eut alors l'agréable surprise de découvrir que parmi toutes ces momies, il identifiait Séthi 1er, Ramses II ou encore Toutmosis II, pour ne citer que les plus connues.

Les textes des pyramides, pyramide d'Ounas [Saqqarah] (1881):

En 1881, l'archéologue français Gaston Maspero, successeur de l'illustre Auguste Mariette, découvre au sein de la pyramide d'Ounas (située dans le secteur de la nécropôle de Saqqarah) une multitude de textes anciens écrits avec des hiéroglyphes. Il retrouva les cartouches des rois Ounas, Pépi 1er et Pépi II inscrits dans la roche. Pour m'y être rendu lors de mon voyage en Egypte, je peux vous dire qu'il fait très sombre à l'intérieur et qu'il faut impérativement se munir d'une lampe torche pour lire les hiéroglyphes. En déchiffrant ces inscriptions, Maspero comprit que la signification du message était en rapport à une série de formules religieuses et rituelles ayant pour but de guider l'âme du défunt dans son passage vers l'au-delà. Finalement, ce fut les prémisses d'un enchainement de découvertes d'écritures hiéroglyphiques dans des pyramides. L'ensemble de ces textes furent renommés les textes des pyramides. Avant de passer à la suite, je tiens à ouvrir une parenthèse sur Gaston Maspero. Cet homme, inconnu de la majorité des gens, a grandement contribué à la redécouverte des anciens monuments et temples égyptiens. Il lui fut confié le service des antiquités égyptiennes à la mort d'Auguste Mariette et participa au déplacement de nombreuses reliques dans le musée égyptien du Caire, que j'ai visité. En 1886, il supervisa les travaux de désensablement du Grand Sphinx et conduisit certaines fouilles devant le complexe de Karnak.

Les lettres d'Amarna, site archéologique d'Amarna (1887):

Vers 1887, sur le site archéologique d'Amarna, une femme égyptienne découvrit, en creusant dans le sol, une série de tablettes en argile d'ordre diplomatique. Amarna est le nom de l'ancienne capitale d'Akhénaton (Amenothep IV), pharaon d'Egypte au IIème millénaire avant notre ère. La femme égyptienne décida finalement de revendre ces tablettes sur le marché afin de se faire de l'argent. La rumeur de la découverte s'amplifia jusqu'à atteindre le cercle académique occidental. Ainsi, l'égyptologue anglais Flinders Petrie se rendit sur place et découvrit de très nombreuses autres tablettes entre 1891 et 1892. Il déchiffra l'écriture comme étant de l'akkadien cunéiforme. Au final, c'est un total de 382 tablettes qui fut déterré lors de plusieurs fouilles menées par différents archéologues. Les archéologues comprirent que beaucoup d'informations renvoyaient au contexte politique et commercial de l'époque. Ils purent aussi constater que cela était rédigé à l'attention d'autres rois venant d'autres pays. Ils renommèrent ainsi ces tablettes, les lettres d'Amarna.

Le sarcophage de Toutânkhamon, vallée des rois (1922):

Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe découvrirent le tombeau de Toutânkhamon en effectuant des fouilles dans la vallée des Rois. C'est un porteur d'eau qui découvrit la première marche du tombeau funéraire. Le 24 novembre, après un important travail de déblaiement, le cartouche de Toutânkhamon apparait, et confirma les impressions de Carter qui pressentait qu'il avait affaire au pharaon égyptien. Deux jours plus tard, il put observer pour la première fois l'intérieur du tombeau avec tout ce qui se trouve dedans. Le 28 novembre, Carter put se frayer un passage jusqu'au tombeau et le reboucha à sa sortie. Ce qu'il vit était un sarcophage en bois recouvert d'une feuille d'or. Les objets entourant le sarcophage était également tous en or. La porte fut finalement ouverte officiellement le 17 février 1923. Le 18 octobre 1925, Carter découvrit le masque funéraire de Toutânkhamon en ouvrant le sarcophage contenant la momie du pharaon.

Les villes sous-marines englouties, Alexandrie (1996 à 2003):

Dans les années 90, l'archéologue français Franck Goddio, spécialisé dans l'archéologie sous-marine, et chargé à sa demande par le Conseil Suprême des Antiquités Egyptiennes de cartographier le port est d'Alexandrie, fit une incroyable découverte. Il repéra les vestiges de ce qui semble être deux anciennes cités égyptiennes au fond de la mer. Ces anciennes villes seraient Canope et Thonis-Héraklion. Au total, il fut décelé une collection de 7000 artéfacts et 3 colosses en granite rose. Les recherches se poursuivent encore actuellement.

II | L'Europe

La cité de Pompei, près du Vésuve (1709/1710) [Italie]:

Comme indiqué dans la première partie de cet article, les vestiges de l'ancienne ville de Pompei furent la première découverte archéologique majeure de l'époque moderne. La ville italienne et ses habitants ont été ensevelis sous les cendres après une puissante éruption du Vésuve (un volcan se situant à quelques encablures de la cité) en 79 après J-C. L'éruption fut si violente et les cendres du volcan se propagèrent si vite que les habitants n'eurent pas le temps de fuir pour se réfugier ailleurs. Ce qui nous laisse des ruines absolument exceptionnelles dévoilant un paysage figé dans le temps et des habitants figés sur place. La redécouverte de la ville s'est faite progressivement au gré des différentes expéditions archéologiques menées sur le site et dans ses alentours. En 1710, un riche aristocrate français du nom d'Emmanuel-Maurice de Lorraine, et passionné d'histoire, finance le percement d'un tunnel à Herculanum, une des villes ravagée par la catastrophe. Au cours de cette entreprise de forage, il découvrit de nombreuses statues de marbre qui étaient en réalité l'état de conservation des corps humains affectés par les cendres suite à l'éruption volcanique. En 1738, c'est le roi d'Espagne Charles III qui décide de demander à une équipe de reprendre les fouilles sur place. Il avait entendu parler de cette histoire après avoir acquis la villa de l'aristocrate français. En effet, Emmanuel-Maurice de Lorraine avait aménagé un cabinet de curiosité à son domicile pour y déposer toutes les découvertes qu'il avait faites jusqu'à maintenant. C'est en scrutant attentivement les objets déposés dans ce cabinet, que Charles de Bourbon découvrit des restes de l'ancienne cité antique. En 1763, l'archéologue suisse Karl Weber identifie pour la première fois le nom de la cité de Pompei parmi les vestiges retrouvés. Pendant son mandat, il en profita pour faire cesser la destruction systématique des objets considérés inutiles ou en mauvais état par ses prédécesseurs. Tandis que les équipes archéologiques se suivaient les unes après les autres, la cité de Pompei put refaire parler d'elle et remettre au goût du jour ce qui avait disparu. De bouche à oreille, les découvertes successives faites sur place provoquèrent un engouement sans précédent pour l'archéologie, à tel point que l'archéologie entière en fut impactée. Au final, ces fouilles permirent, dans un premier temps, d'afficher le style architectural des bâtiments ainsi que la qualité exceptionnelle de leurs fresques et de leurs mosaïques. Dans un deuxième temps, les très nombreux objets découverts parmi les ruines permirent aux archéologues de reconstituer le mode de vie des habitants et la fonction des objets. Puis dans un dernier temps, l'état dans lequel est resté la ville permit aux personnes présentes sur place de ressentir avec émotion ce qui s'était passé.

La ville de Troie, colline d'Hissarlik (1863/1865) [Turquie]:

Lors de fouilles menées entre 1863 et 1865 par Frank Calvert sur la colline d'Hissarlik en Turquie, de nombreux décombres d'une ancienne cité refirent en partie surface. A l'origine, il souhaitait comprendre ce qui générait ce monticule d'apparence artificielle. Il entreprit quatre fouilles pendant lesquelles il fit ces découvertes. En 1871, l'archéologue amateur allemand Heinrich Schliemann, apporta du nouveau materiel qui lui permit d'étendre et d'approfondir les fouilles débutées par Calvert. Il commença alors une première phase de fouilles entre 1871 et 1873. Au cours de cette première phase de fouilles, il découvrit une série de villes ou de cités enchevêtrées les unes dans les autres. Pour faciliter les fouilles, il décida de segmenter les zones de recherche en neuf parties. L'année suivante, il partit en Grèce pour effectuer des fouilles sur une ancienne cité grecque. Il fit alors l'excavation de Mycènes. Entre 1878 et 1879, il entreprit une seconde série de fouilles qui lui permit de faire des découvertes majeures attestant de la corrélation entre ces vestiges et la mythique ville de Troie.

Les peintures d'Altamira, Santillana del Mar (1879) [Espagne]:

En 1879, l'archéologue espagnol Marcelino Sanz de Sautuola découvrit les peintures d'Altamira. Ce site archéologique est très important puisque ce fut le premier en son genre à être étudié pour ses peintures rupestres. C'est également l'un des endroits possédant le plus d'ensembles picturaux relatif à la Préhistoire. D'une longueur de 270 mètres, la grotte d'Altamira comporte une galerie avec quelques ramifications. Au milieu de ces peintures, les animaux représentés sont le cheval, le cerf, le sanglier et surtout le bison des steppes qui est dépeint à 16 reprises. On retrouve également des signes tectiformes, c'est-à-dire des dessins s'apparentant à des toits, qui auraient été tracés pendant la Préhistoire.

La grotte de Lascaux, Montignac-Lascaux (1940) [France]:

Le 12 septembre 1940, quatre adolescents tombent par hasard sur la grotte de Lascaux en voulant se frayer un chemin à travers les bois d'une colline surplombant Montignac. Selon la rumeur, il y aurait une entrée cachée menant directement au manoir voisin de Lascaux. C'est donc en explorant ce secteur qu'il arrivèrent devant un grand trou sombre. Après avoir pénétré à l'intérieur de la cavité sombre, ils firent l'incroyable découverte de magnifiques peintures rupestres dépeignant des animaux très réalistes. La communication de cette découverte se répandit assez rapidement. La semaine suivante, un historien spécialisé dans la préhistoire, Henri Breuil, entra à son tour dans la grotte et put estimer la datation des peintures, qu'il fit remonter à environ 20 000 ans. Au total, il dénombra plus d'une centaine de peintures d'animaux représentant la faune de l'époque. Parmi eux, on retrouve: des chevaux, des bisons, des cerfs, des ours, des félins et même des rhinocéros. En dehors des peintures, des milliers d'objets ont été retrouvés à proximité ce qui amena les archéologues à penser que la fonction première de ce lieu était de servir de sanctuaire. Malgré toutes ces découvertes, beaucoup de questions sans réponses restent à étudier. Quoi qu'il en soit, les peintures de Lascaux sont la plus grande découverte archéologique française (si ce n'est d'Europe) du siècle dernier.

Ötzi, vallée de l'Ötzal (1991) [Italie]:

Le 19 septembre 1991, deux randonneurs découvrent dans un glacier situé à 3 210 mètres d'altitude le corps d'un homme momifié. Le glacier en question s'appelle le glacier du Hauslabjoch et se trouve à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. La chaîne de montagne dans laquelle a été retrouvé le corps s'appelle "Alpes de l'Ötzal". C'est en référence à cela que l'on donna à l'homme le nom d'"Ötzi". Grâce à la cryogénisation naturelle de son corps, les scientifiques ont pu en apprendre plus sur le mode de vie des hommes pendant la période néolithique (période pendant laquelle il aurait vécu). En utilisant diverses méthodes de datation, les archéologues en sont arrivé à la conclusion qu'Ötzi avait vécu plus de 3 000 ans avant notre ère et faisait donc remonter sa conservation à plus de 5 000 ans ! Les analyses menées sur le corps, prouvèrent sans hésitation que la momie était un homme de 45 ans, mesurant entre 1,59 mètres et 1,65 mètres et pesant autour de 50 kilos. Au final, son étude attira les plus grands experts du monde entier et fut l'objet d'une grande médiatisation. A ce jour, c'est l'une des momies les mieux conservées qu'on ait à notre disposition.

La grotte Chauvet, Vallon-Pont-d'Arc (1994) [France]:

Le 18 décembre 1994, une autre découverte tout aussi remarquable vint secouer le milieu de l'archéologie sur le territoire français. En Auvergne, il fut découvert au cours d'une activité spéléologique menée par Jean-Marie Chauvet, une grotte présentant des peintures rupestres semblables à celles de la grotte de Lascaux. Après avoir rapporté cette découverte auprès des autorités locales, des spécialistes se rendirent sur place pour évaluer la datation des peintures. Ce qu'il ressortit des analyses au carbone 14 effectuées autour des parois est que la grotte aurait été occupée il y a plus de 30 000 ans et donc que les peintures ont été probablement dessinées au cours de la même époque. Cette grotte s'intègre dans un réseau de grottes ardéchoises ayant des inscriptions picturales, qui s'étend dans toute la région. D'un point de vue géographique, la grotte se situe à une altitude comprise entre 185 et 198 mètres et est située à 25 mètres sous terre. Au total, la grotte compte un millier de peintures et de gravures parmi lesquelles on distingue 447 représentations d'animaux appartenant à 14 espèces différentes.

III | L'amérique

Machu Picchu, Pérou (1902):

Le 14 juillet 1902, Agustin Lizarraga, natif de Cusco, est le premier homme à arriver au Machu Picchu à l'époque moderne. Nous le savons en raison d'un grafitti qu'il aurait laissé suite à son passage. Officiellement, il est soutenu que c'est l'historien américain Hiram Bingham qui l'aurait redécouvert, mais il s'avère que lui-même reconnait que d'autres personnes étaient passées avant lui. Si l'archéologie se rappelle de lui, c'est aussi parce qu'il vit ce lieu comme une merveille absolue. C'est lui qui en a propagé la rumeur auprès de ses collègues et qui les ont incité à se rendre sur place pour effectuer des analyses plus approfondies. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce site archéologique, les ruines de l'ancienne ville inca se situent à 2 438 mètres, au sommet d'une montagne de la cordillère des Andes. La cité aurait abrité de nombreuses personnes appartenant à la civilisation inca. L'histoire officielle et les relevés au carbone 14 effectués par les scientifiques indiquent que les incas auraient construit cette cité au XVème siècle. Il se pourrait bien, néanmoins, que les ruines visibles aujourd'hui constituent une couche supplémentaire ajoutée sur une ou plusieurs constructions antérieures. Dans la seconde partie de cet article, je reviendrais sur les différentes versions alternatives hypothétisées par certains chercheurs reprenant cet élément de construction antérieure. A ce jour, le Machu Picchu est classé parmi les sept merveilles du monde.

Géoglyphes de Nazca, désert de Nazca (1927) [Pérou]:

En 1927, l'archéologue péruvien Manuel Toribio Mejia Xesspe découvrit les lignes de Nazca alors qu'il explorait la vallée de la rivière de Nazca. Peu d'informations nous sont parvenus quant à l'envergure de la découverte à ce moment-là. Ce que l'on sait, toutefois, c'est qu'en 1939, l'américain Paul Kosok fut la première personne à véritablement se concentrer sur la découverte. Au début, il pensait que ces lignes appartenaient à un vaste réseau d'irrigation alimentant toute cette région du pays en eau. C'est alors qu'au soir du 22 juin 1941 (jour suivant le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud), le professeur se déplaça en face d'une ligne imposante et put remarquer que le soleil était parfaitement aligné avec cette ligne. C'est ainsi que naît la possibilité à ce que l'ensemble des géoglyphes de Nazca soit une immense carte astronomique pouvant seulement être vu depuis le ciel. Dans le même temps, comme il ne parlait pas espagnol, il s'accompagna d'une interprète allemande, du nom de Maria Reiche, pour dialoguer avec les locaux afin de savoir si une légende circulait au sujet de ces lignes. A eux deux, Maria et Paul ont cartographié une grande partie de l'ensemble des motifs représentés sur le sol du désert péruvien. Si l'archéologue américain retourna dans son pays, Maria Reiche finit par rester 40 ans au Pérou pour étudier l'hypothèse de la fonction astronomique des lignes de Nazca. Elle consacra sa vie à effectuer des recherches et à formuler des hypothèses pour découvrir la vérité: Quelle est la civilisation impliquée dans le traçage des lignes ? Pourquoi avoir créé des formes si grandes ? Pourquoi avoir aligné les plus grandes lignes avec les saisons ? Quel est la signification de ces dessins ? De nombreuses spéculations existent pour répondre à ces questions, j'en reviendrais dans la seconde partie de l'article consacrée aux théories alternatives. Pour conclure, je vais incorporer un chiffre qui va vous permettre de mieux saisir l'ampleur de la découverte. D'après les dernières informations, ce sont au total 1500 géoglyphes qui ont été répertoriés dans le désert. D'un point de vue de la datation, les experts ne se mettent pas d'accord. La raison est simple, il est impossible d'effectuer une analyse au carbone 14 dans la zone, celle-ci est dépourvue de matériaux organiques. Comme il n'existe aucune autre méthode d'étude, les historiens et archéologues peuvent uniquement compter sur le témoignage des locaux et le sens que cela pourrait avoir en fonction du contexte historique. Les historiens ont donc eu recours à leur connaissance sur le déplacement des anciennes civilisations en Amérique du sud pour déterminer la période pendant laquelle ces lignes auraient pu être tracées. La plupart d'entre eux désignent la civilisation inca comme étant à l'origine de leur création. La période qui est la plus souvent citée s'étend entre le IIème siècle avant J-C et le Vème siècle après J-C et correspondrait d'un point de vue historique à leur installation dans la zone.

IV | L'Asie

La première partie de mon article se conclut ici. L'Asie est un immense continent sur lequel de nombreuses oeuvres d'arts archéologiques ont vu le jour. Afin d'éviter de vous proposer un article trop long, je vais principalement me focaliser sur deux découvertes majeures qui ont marqué l'histoire de la Chine: la tombe de la marquise Dai et l'armée en terre cuite du premier empereur de Chine.

La tombe de la marquise de Dai, Mawangdui (1972 à 1974) [Chine]:

Entre 1972 et 1974, d'intenses campagnes de fouilles furent menées sur le site archéologique de Magwandi, (situé à Wulibei, dans le centre est de la Chine) par les autorités chinoises après avoir été alerté d'une fuite de gaz enflammé sous le site. Malgré la précipitation des archéologues, ils découvrirent trois tombes contenant les corps momifiés d'une famille de la dynastie des Hans: père, mère et fils. Ce qui fait l'importance de cette découverte est la momie parfaitement conservée de la femme nommée Xin Zhui. L'ensemble de la famille serait décédé pendant le IIème siècle avant J-C. Après analyse, les scientifiques se rendirent compte que le "jet de gaz" était du méthane qui avait été provoqué par la décomposition des matières organiques de la chambre funéraire. La marquise fut retrouvée au milieu de couches de charbon et d'argile blanche. Ces éléments auraient permis la bonne condition de conservation du corps. En plus de cela, les archéologues retrouvèrent des objets en bois et des pièces de soie à côté d'elle. Quant à son corps, il fut recouvert d'un liquide rouge et enveloppé d'un tissu. Ce qui est incroyable, c'est que le corps de la femme conserva tout son sang, ses organes et ses tissus mous plus de 2000 ans après sa mort ! Si je ne me trompe pas, ce serait le corps le mieux conservé que les archéologues ont pu récupérer jusqu'à maintenant, continent et époque confondu.

L'armée en terre cuite du premier empereur de Chine, Mont Li (1974) [Chine]:

Pour terminer en beauté cette partie sur les découvertes les plus incroyables jamais faites jusqu'à maintenant dans le milieu de l'archéologie, je ne pouvais pas passer à côté de la fameuse armée en terre cuite de Chine. Comme vous allez le voir juste après, la portée de cette découverte est incommensurable à bien des égards. Tout d'abord, revenons sur la chronologie des évènements.

Le 29 mars 1974, des fermiers creusant un puit à l'est de Xi'an en Chine, eurent la grande surprise de tomber devant des dizaines de figurines à taille humaine semblant modelées dans de la terre ou de l'argile. C'était les prémisses d'une découverte encore plus spectaculaire. Quand les autorités locales arrivèrent sur place, ils n'en crurent pas leurs yeux. Après analyse, les historiens et scientifiques de l'époque déterminèrent que les personnages étaient modelés dans de la terre cuite et qu'ils représentaient l'armée et les domestiques du premier empereur de Chine: Qin Shi Huang. Cette découverte fit évidemment grand bruit, et des archéologues professionnels furent dépêchés sur place pour dégager le terrain afin d'estimer le secteur sur lequel s'étend l'armée en terre cuite. Les résultats des fouilles dépassèrent de loin l'attente des archéologues. Déjà, pour commencer, la taille de la tombe principale est aussi grande qu'un terrain de football ! Ils découvrirent aussi trois autres fosses d'une profondeur d'environ sept mètres chacunes. La délimitation de l'espace fut tellement grand, que les autorités chinoises décidèrent de créer un musée par dessus et tout autour des fosses et des corps modelés ! D'après des recherches approfondies, le modelage des soldats et des domestiques ainsi que la construction des fosses aurait nécessité l'effort de centaines de milliers de personnes pour accomplir cette prouesse. Quant au complexe funéraire, il s'étale même sur 56 km² ! Il se trouverait également à un peu plus d'un kilomètre du tombeau de l'empereur chinois. Les scientifiques renommèrent l'immense tombe en l'honneur du grand empereur. Ils l'appelèrent le "Mausolée de Huangdi".Tout cela se situe juste en dessous d'un immense monticule de terre en forme de pyramide d'une circonférence de 1 640 mètres et d'une taille de 60 mètres, mais qui aurait dépassé 100 mètres au moment de sa construction ! Plus tard, en poursuivant les fouilles, les archéologues déterrèrent d'autres objets modelés - des chars, des chevaux ou des armes - qui auraient servi dans ses conquêtes. Alors, la question qu'il est naturel de se poser après cela, est de savoir pour quelle raison Qin Shi Huang décida de construire ce chef d'oeuvre très complexe. Eh bien, la réponse est simple ! Il semblerait qu'il voulait que son tombeau soit protégé par une armée complète ! Le plus amusant dans tout cela est que le tombeau de l'empereur n'a pas encore été ouvert... puisqu'il faut que les équipes archéologiques finissent d'explorer le mausolée pour détecter si des pièges ont été placés à certains endroits par l'empereur afin d'éviter que quelqu'un ouvre son tombeau ! Sachez que c'est dans la première fosse que la majeure partie des personnages et objets modelés ont été retrouvé. La quatrième fosse est complètement vide. Au total, ce sont environ 7 000 guerriers, 600 chevaux et 100 chars que les archéologues ont déterré ! Quand je vous disais juste avant que cette découverte était stupéfiante à bien des égards, vous en avez maintenant la réponse.

Si vous pensiez que c'était terminé, il n'en est rien ! Je vous emmène maintenant avec moi dans la seconde partie de cet article, qui va se concentrer sur les anciennes civilisations et les théories alternatives, postulées par certains chercheurs, portant sur la construction des plus beaux monuments de notre monde.

Ruines de Pompei

Charles III d'Espagne

Vestiges de la ville de Troie

fouilles archéologiques

Cyriaque d'Ancône

Thucydide

Scribe égyptien

Temple d'Abou Simbel

Texte de la pyramide d'Ounas

Tablette cunéiforme retrouvée à Amarna

Sarcophage de Toutânkhamon

Ruines de Pompei

Cabinet de curiosité

Explication de la datation au carbone 14

Dessin archéologique d'une fresque égyptienne

Soldats et chevaux en terre cuite, vus de près

Armée en terre cuite

Marquise de Dai

Pierre de Rosette

Maria Reiche

Lignes de Nazca

Machu Picchu

Momie Ötzi

Grotte de Lascaux

L'archéologie et notre histoire (2ème partie)

Au programme: anciennes civilisations et théories alternatives

Continuer la lecture